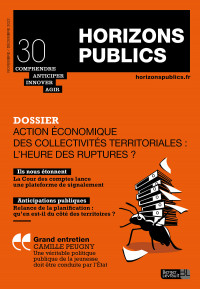

Revue

DossierAncrer notre revitalisation industrielle dans les territoires

À l’issue d’un quart de siècle marqué par une désindustrialisation plus intense en France que chez ses partenaires européens, liée à un modèle de croissance privilégiant la consommation intérieure et l’investissement à l’international de nos grands groupes, la relocalisation et le développement d’activités de fabrication dans l’Hexagone présupposent un très fort ancrage territorial des nouvelles stratégies industrielles. Consolider ou faire émerger des éco-systèmes productifs performants passe par une logique d’investissement patient sur les savoir-faire et les qualifications, la mise à disposition de sites bien équipés, des connexions étroites avec les lieux d’innovation. Lancé fin 2018, juste avant la crise des Gilets jaunes puis la crise sanitaire, le programme Territoires d’industrie s’inscrit dans cette perspective.