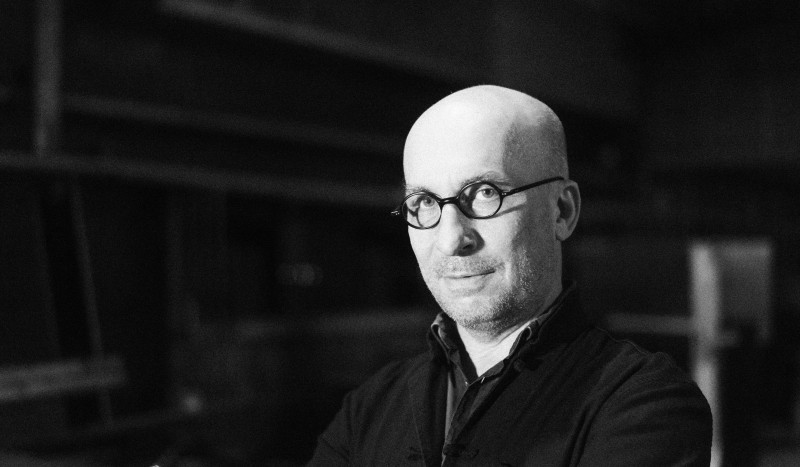

Paris renoue avec sa réputation festive, portée par une politique de la nuit dédiée depuis dix ans. Frédéric Hocquard, adjoint à la maire de Paris en charge du tourisme et de la vie nocturne, revient sur les avancées notables, les défis et les mutations de la nuit parisienne, un espace-temps où la ville se révèle autrement.

Pourriez-vous, pour commencer, nous présenter votre parcours et la nature précise de votre engagement pour la vie nocturne parisienne ?

Mon cheminement auprès de la nuit parisienne remonte à 2014. J’ai alors été élu conseiller de Paris, délégué à cette question. L’impulsion venait d’une volonté forte de l’équipe municipale, mais elle répondait aussi à une demande pressante des acteurs du réseau nocturne eux-mêmes. Cette démarche s’inscrivait d’ailleurs dans la continuité des États généraux de la nuit qui s’étaient tenus dès 2010. Mon rôle a ensuite évolué : en octobre 2017, j’ai été nommé…

Cet article est réservé aux abonnés.

OU

Abonnez-vous à la revue Horizons publics

-

Formule Intégrale Pro

6 numéros par an

+ 4 hors-séries

+ 10 comptes d'accès au site

-

Formule Intégrale Perso

6 numéros par an

+ 4 hors-séries

+ 1 compte d'accès au site

S'abonner