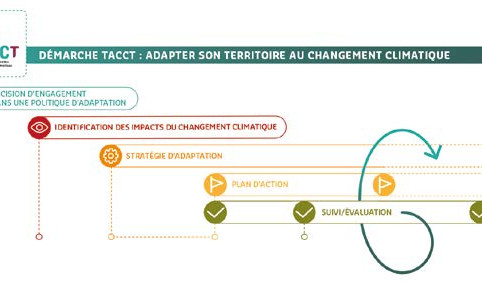

Comment se projeter dans le futur et prendre les bonnes décisions ? De quelle façon adapter son territoire aux problématiques soulevées par le changement climatique ? Design fiction, diagnostic de vulnérabilité, médiation scientifique, etc. Tour d’horizon des différents outils permettant d’engager territoires et acteurs dans la voie d’une transition.

Printemps 2021. Dans le village de Gresse-en-Vercors, une commune située à 50 kilomètres au sud de Grenoble, en Isère, les 350 habitants sont invités à se prononcer dans le cadre d’un référendum local portant sur l’avenir de leur station. Souhaitent-ils, ou non, que la commune investisse dans neuf canons à neige supplémentaires pour équiper le domaine ? Sur 307 votants, 193 sont favorables au projet, qui remporte ainsi un peu plus de 62 % des suffrages. Une décision qui laisse un goût amer à Jean-Marc Bellot, le maire de la commune, qui s’était exprimé contre ce nouvel aménagement, hérité de…

Cet article est réservé aux abonnés.

OU

Abonnez-vous à la revue Horizons publics

-

Formule Intégrale Pro

6 numéros par an

+ 4 hors-séries

+ 10 comptes d'accès au site

-

Formule Intégrale Perso

6 numéros par an

+ 4 hors-séries

+ 1 compte d'accès au site

S'abonner