Revue

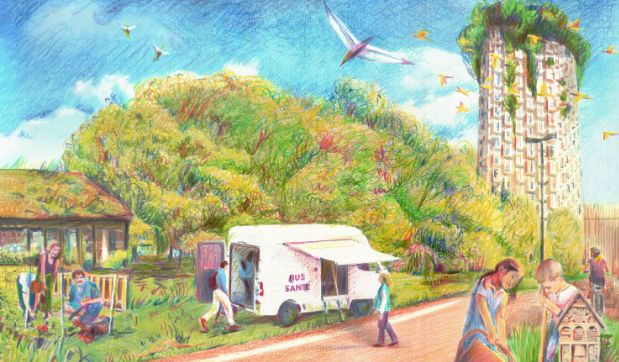

Anticipations publiquesL’urbanisme, une clé d’entrée pour lutter contre les inégalités de santé

Le changement climatique renforce les inégalités sociales et territoriales de santé, avec une exposition différenciée des populations aux canicules, aux épidémies ou aux pics de pollution, selon leurs conditions d’habitation. L’accès aux soins reste néanmoins un facteur de santé minoritaire. D’autres déterminants, tels que l’environnement, les modes de vie ou les facteurs socio-économiques, ont un impact plus significatif sur la santé des populations. Or, les politiques publiques locales peuvent influencer ces déterminants par les choix d’urbanisme et d’aménagement. Forte de ce constat, l’équipe municipale de Grenoble a entamé une démarche pour intégrer la santé comme critère central dans les futurs projets d’aménagement de la ville.