Revue

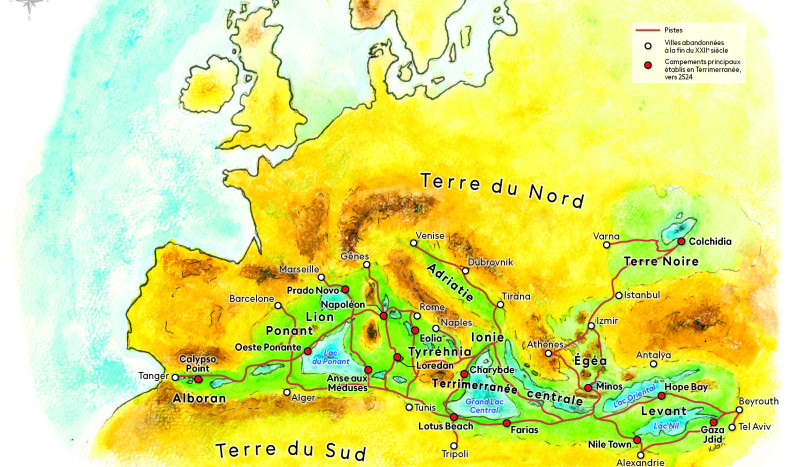

Anticipations publiquesJulien Dupont : « Mon objectif est d’encourager les gens à aller plus loin, amener des prolongements dans les réflexions. »

Professeur de géographie à Vaulx-en-Velin (69), Julien Dupont a publié en mars 2024 Imaginer demain. Chroniques cartographiques d’un monde à venir1, un atlas prospectif autour des territoires, mêlant textes de fiction, données scientifiques et cartes géographiques. Son objectif ? Que les lecteurs, curieux et intrigués face à ses cartes et ses histoires, se renseignent plus en détail sur les enjeux du xxie siècle. Que la société civile s’empare des données pour imaginer l’avenir et, surtout, agisse tant qu’il est encore temps.