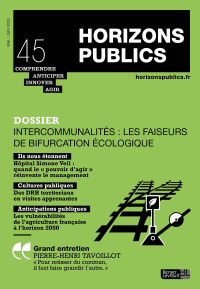

Revue

Dossier« Les faiseurs de bifurcation » : répondre a l’enjeu du « comment faire » en matière de transformation écologique

Régis Petit, président de l’Association des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF) et directeur général de la communauté d’agglomération Seine Eure, considère que la transformation écologique doit devenir un axe central des politiques intercommunales. Il souligne la nécessité de dépasser les approches sectorielles pour intégrer pleinement l’écologie dans les stratégies territoriales. Il revient sur l’engagement de son association dans cette voie, notamment par la réalisation d’un court-métrage intitulé « Les faiseurs de bifurcation » qui aborde la question du « comment faire » en matière de transition écologique et qui met en lumière des actions concrètes conduites au quotidien par les acteurs des territoires.