Présente sur les cinq continents, l’économie sociale et solidaire (ESS), malgré des difficultés institutionnelles et financières, apparaît de plus en plus comme un modèle crédible de développement. Mais face au contexte géopolitique actuel qui engendre une nouvelle course aux armements entraînant des budgets publics d’austérité pour d’autres dépenses, l’ESS doit diversifier ses sources de financement.

En ces temps de tensions géopolitiques, de guerre et d’intelligence artificielle omniprésents, un document n’a pas reçu l’attention qu’il mérite alors qu’il est remarquable, tant en raison de son objet, de ce qu’il montre, de l’espoir qu’il suscite, que par celles et ceux qui l’ont réalisé. En février 2025 sont ainsi paru une trentaine de notes portant sur des pays, des régions ou des villes réunies sous la bannière Les politiques publiques de l’ESS à l’international1, résultat des travaux2 des étudiant·es de 3e année de Sciences Po Bordeaux réalisés – en partenariat avec le Global Forum for…

Cet article est réservé aux abonnés.

OU

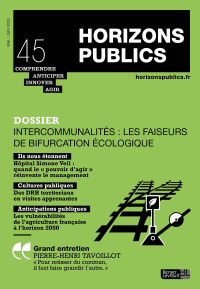

Abonnez-vous à la revue Horizons publics

-

Formule Intégrale Pro

6 numéros par an

+ 4 hors-séries

+ 10 comptes d'accès au site

-

Formule Intégrale Perso

6 numéros par an

+ 4 hors-séries

+ 1 compte d'accès au site

S'abonner