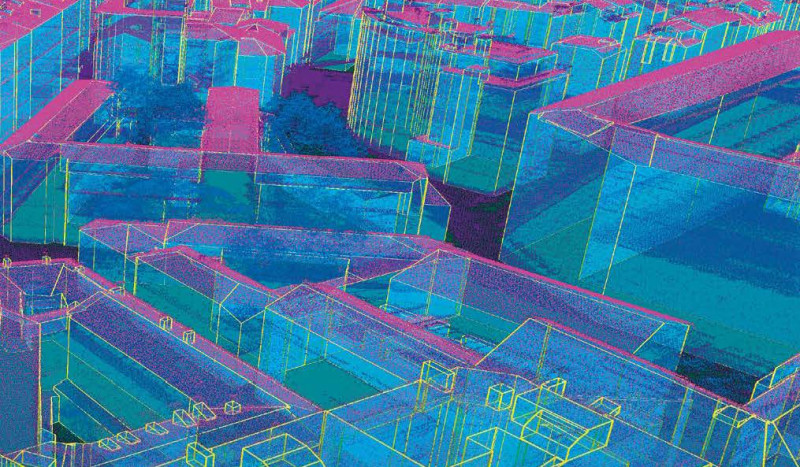

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) a profité de la publication de son troisième atlas, Cartographier l’anthropocène, pour montrer comment l’intelligence artificielle (IA) peut servir d’outil de diagnostic et de simulation pour préparer les territoires à l’adaptation au changement climatique.

« Lorsqu’en 1950 Alan Turing pose la question “Les machines peuvent-elles penser ?”, se doute-t-il que l’IA, dont il sera l’un des pères fondateurs, nous permettra de remonter le temps en retraçant l’évolution de l’occupation des sols ? Imagine-t-il que l’IA permettra de suivre le changement climatique, de modéliser les risques et donc de mieux les anticiper ? L’IA contribue à éclairer les décideurs publics dans la transition écologique et offre de nouvelles perspectives d’exploration et d’innovation » : cette petite introduction, qui figure dans ce nouvel atlas, ouvrant sur l’histoire de l…

Cet article est réservé aux abonnés.

OU

Abonnez-vous à la revue Horizons publics

-

Formule Intégrale Pro

6 numéros par an

+ 4 hors-séries

+ 10 comptes d'accès au site

-

Formule Intégrale Perso

6 numéros par an

+ 4 hors-séries

+ 1 compte d'accès au site

S'abonner