Revue

DossierPierre Rosanvallon : « rendre visible la société, c'est donner une dignité à des personnes qu'on cotoie sans les voir »

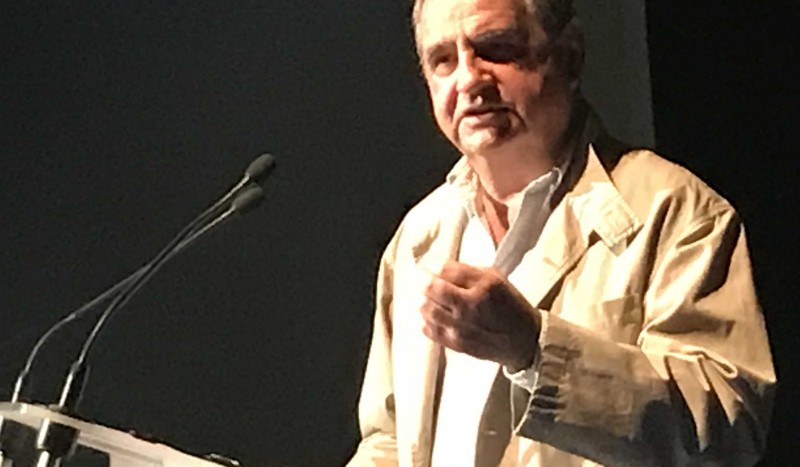

Historien et sociologue de renom, Pierre Rosanvallon a contribué à faire émerger dans le débat public la notion d’« invisibles » en publiant en 2014 un livre-manifeste : Le Parlement des invisibles. Il y écrit que de nombreux Français se sentent oubliés, incompris, pas écoutés et insuffisamment représentés. Afin de remédier à cette mal-représentation, il décide de lancer une nouvelle collection de livres ainsi qu’un site internet participatif « Raconter la vie », laboratoire d’expérimentation sociale et politique autant qu’intellectuelle et littéraire. Invité aux 11es universités d’été de l’Association des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF), début juillet au Grand-Bornand, pour intervenir sur la refondation démocratique et l’exigence citoyenne, il a accepté de répondre à nos questions sur les invisibles de l’action publique.